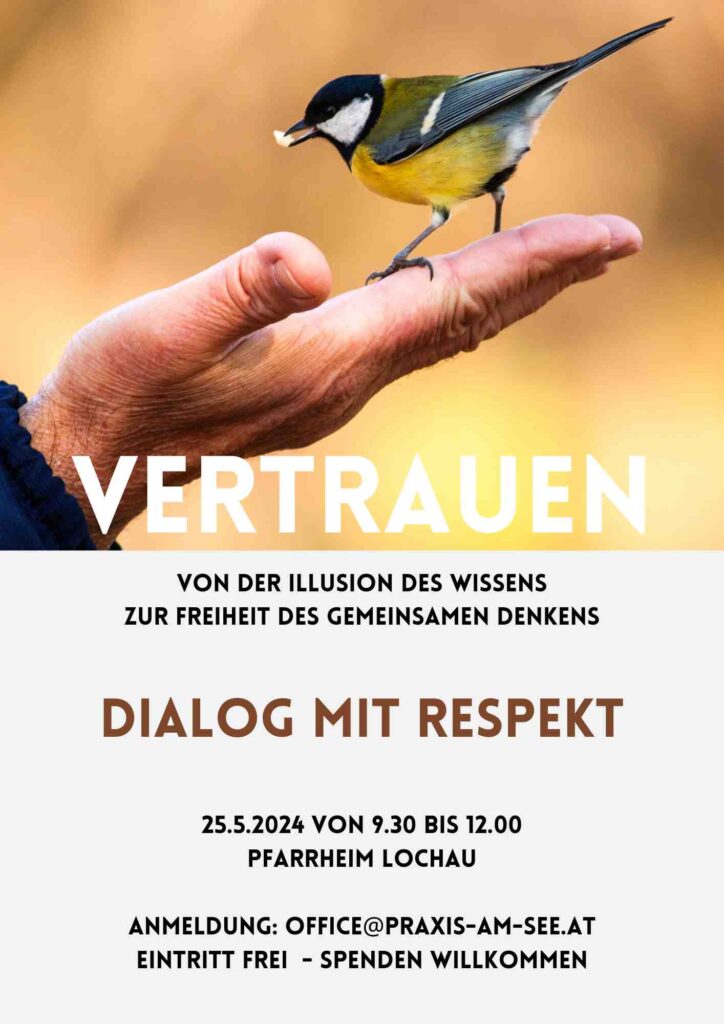

„Kann man denn überhaupt niemandem mehr trauen?“ Vermutlich ist jedem von uns schon einmal dieser Gedanke durch den Kopf gegangen, wenn er enttäuscht wurde. Wer anderen sein Vertrauen schenkt, macht sich verletzlich. Denn womöglich wird er verraten, belogen oder betrogen.

Vertrauen durchzieht unser gesamtes soziales Miteinander. In der Partnerschaft streben wir danach, das Vertrauen des anderen zu gewinnen und möglichst nicht mehr zu verlieren. Medien, politische Parteien, Hersteller von Konsumgütern buhlen um unser Vertrauen.

Vertrauen stärkt unsere Bindungen, stiftet Frieden, schafft Einigkeit und Harmonie. Notwendig ist es nur dann, wenn man die Absichten und Möglichkeiten des anderen nicht mit Sicherheit kennt. Wenn man vertraut, gibt man also Kontrolle ab und riskiert etwas. Der Gegenspieler zum Vertrauen ist das Misstrauen oder die Angst. Nimmt die Gehirnaktivität in den Regionen zu, die uns Angst spüren lassen, dann nimmt das Vertrauen ab. Je mehr Angst wir haben, desto weniger vertrauen wir.

Misstrauen ist oft der Beginn einer feindseligen Haltung anderen gegenüber. Ist man verbittert, erwartet man vielleicht gar nichts mehr oder rechnet mit dem Schlimmsten, denn dann kann man nicht enttäuscht werden. Doch vergibt man sich mit dieser Haltung auch die Chance auf befriedigende, positive Erfahrungen – sowohl im persönlichen Bereich als auch im öffentlichen Umfeld.

Forschungsergebnisse belegen, dass unsere Erwartungen unser Verhalten beeinflussen. Wer häufig misstraut, wird auch tatsächlich öfter enttäuscht und findet darin die Bestätigung, dass das Misstrauen berechtigt war. Dieses Phänomen nennt sich in der Psychologie „Selbsterfüllende Prophezeiung„.

Natürlich ist die Gefahr enttäuscht zu werden geringer, wenn man niemandem mehr traut. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Kosten den Nutzen aufwiegen. Betrachtet man die zahlreichen positiven Konsequenzen, die sich aus dem Vertrauen in sich selbst, in andere und auch in Institutionen ergeben, erscheint es als außergewöhnlich wertvolle Ressource. Das Risiko des Vorschussvertrauens macht sich unmittelbar bezahlt.

Im Zeitalter der Globalisierung, in dem wir mit komplexen und ungewissen Lebenssituationen zu tun haben, wird Vertrauen zu einem Muss, will man noch leichten Fußes durch die Welt gehen. Vielleicht ist es wichtig, wie nie zuvor ist, in diesen Wert zu investieren, um eine neue Kultur des Vertrauens zu etablieren, die die Basis für Frieden ist.

Fragen für den Dialog:

- Welche Erfahrungen habe ich in der Vergangenheit mit Vertrauen gemacht, die mein Vertrauensverhalten beeinflusst haben?

- Bin ich enttäuscht worden? Habe ich selbst enttäuscht? Wie gehe ich damit um?

- Wem schenke ich mein Vertrauen? Bin ich selbst vertrauenswürdig?

Literatur:

Frey, D. (2007). Psychologie der Werte. Göttingen: Hogrefe.

Helbing, D. (2013). Vertrauen: Die unsichtbare Macht. Berlin: Deutsche Verlags-Anstalt.

Hüther, G. (2019). Das Vertrauen: Vom Misstrauen zur Kultur der Achtsamkeit. München: Kösel-Verlag.

Luhmann, N. (2000). Vertrauen – Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart: Lucius & Lucius.

Petermann, F. (2013). Psychologie des Vertrauens (4. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Sprenger, R. K. (2012). Vertrauen: Der Schlüssel zur neuen Wirtschaftsordnung. Frankfurt am Main: Campus Verlag.